孩子的生活自理能力差?這位幼兒老師的做法

網絡上很流行這樣一句話:有一種冷叫媽媽覺得冷,有一種餓叫媽媽覺得餓。

作為大班的老師,我常常在教室門口聽到家長們這樣說:“等會做了早操會熱,記得把衣服脫了”“中午要多吃點,多吃飯才能長高”“咳嗽還沒好,一定要多喝水”……大人們為了孩子的“生活自理能力”真是操碎了心!

豆豆,今年6歲,我從“班級數據分析”中看到,他的“生活自理與健康習慣”這項指標的發展水平較班上其他小朋友普遍較低。其主要原因是家園教育觀念不一致。了解到這一情況后,我決定采取行動,先從對軒軒對重點觀察開始。

入園時間,和往常一樣,今天仍然由豆豆外公送他來幼兒園,書包和水杯都由外公提著。軒軒進入教室后,外公把書包放到了書包架上,再到教室把水杯放到水杯架上,然后離開。

通過幾次觀察后,我做了以下三件事:

1. 和家長約談,與他們溝通交流教育理念,建議他們在生活中有計劃做安排,在家放手讓孩子去嘗試一些力所能及的事。

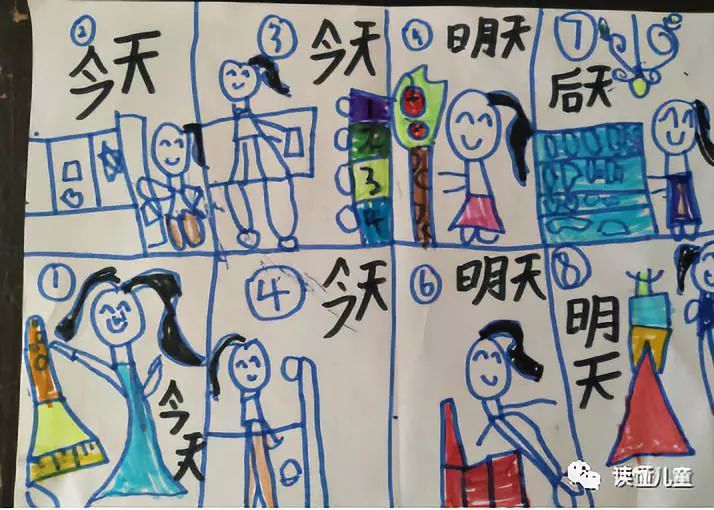

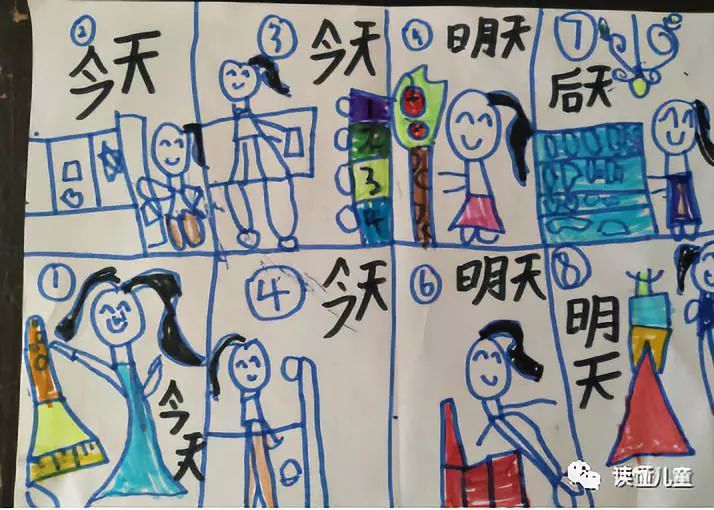

2. 開展主題活動“生活中哪些事我們能自己做?”,引導和支持孩子們自己做生活計劃。

教師鼓勵幼兒積極的完成計劃內容,培養幼兒生活自理的興趣。

一段時間后,我在觀察中發現豆豆較以前有了變化:

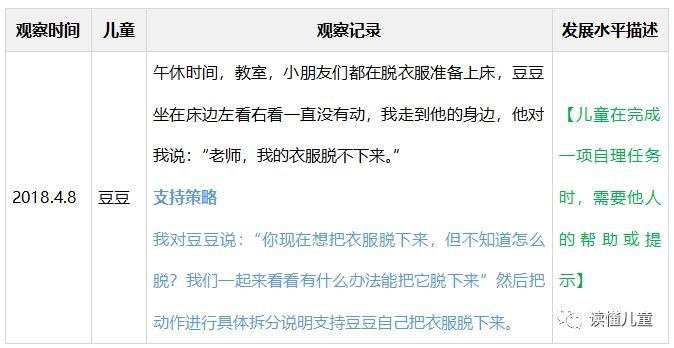

觀察記錄01

針對這一情況,我又采取了如下的策略:

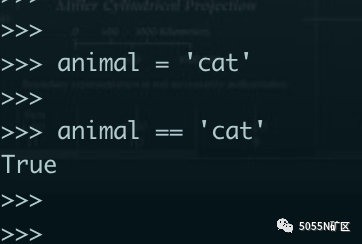

1. 采用兒歌、游戲等形式引導幼兒進行自主獨立。

利用集體活動時間編制兒歌,讓幼兒在做動作的時候進行聯想,幫助他記憶穿脫衣服的環節。區角中投入套頭、拉鏈、紐扣等多種穿脫工作服和生活自理相關材料,增強幼兒自理能力。

2. 合理利用家園聯系手冊,保持家園一致。

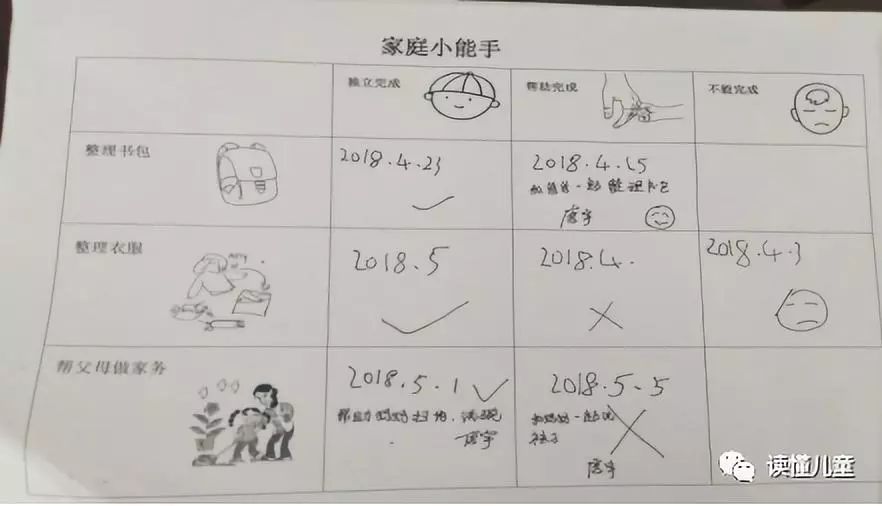

在家園手冊中設計“家庭小能手”在家情況記錄表”,記錄幼兒在家獨立生活及勞動的情況(如下圖)。

(如完全獨立完成的項目打“√”;有時獨立完成的打“*”;常需成人幫助完成的打“X”;自己不能完成的則留空白。)

家長也可將孩子每天應該做的事情用圖畫出來,請孩子自己把每天做的情況用符號標出來。通過表格的記錄和有針對性的評價來督促幼兒在家學習,獨立生活、勞動的技能。

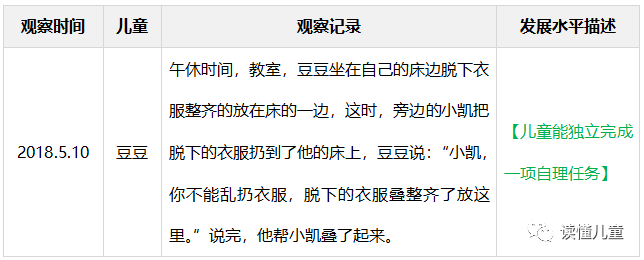

通過持續觀察,我欣喜地發現豆豆有了進步:

觀察記錄02

通過這一階段的觀察和支持,我又進行了如下支持:

1. 幼兒自理能力和健康習慣養成不是一朝一夕就能完成的,家園配合是關鍵。因此,我們搭建了家園共育平臺,通過圖片、視頻等方式及時與家長溝通,保證幼兒園和家庭教育的一致性。

2. 能力養成融于一日活動,滲透到游戲或活動中。

例如,在班級設置工作任務表,給每個孩子分配一些簡單容易完成的任務。如,戶外時間,孩子們離開教室時,有人扶門,這是一個任務,還有如離開教室時關燈,餐前發筷子,抬椅子,清理桌子,選圖書,給花澆水,給魚喂食等等。

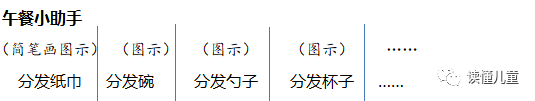

以午餐小助手為例:

對于這些任務,老師要進行督促和提醒,幫助孩子完成這些任務。

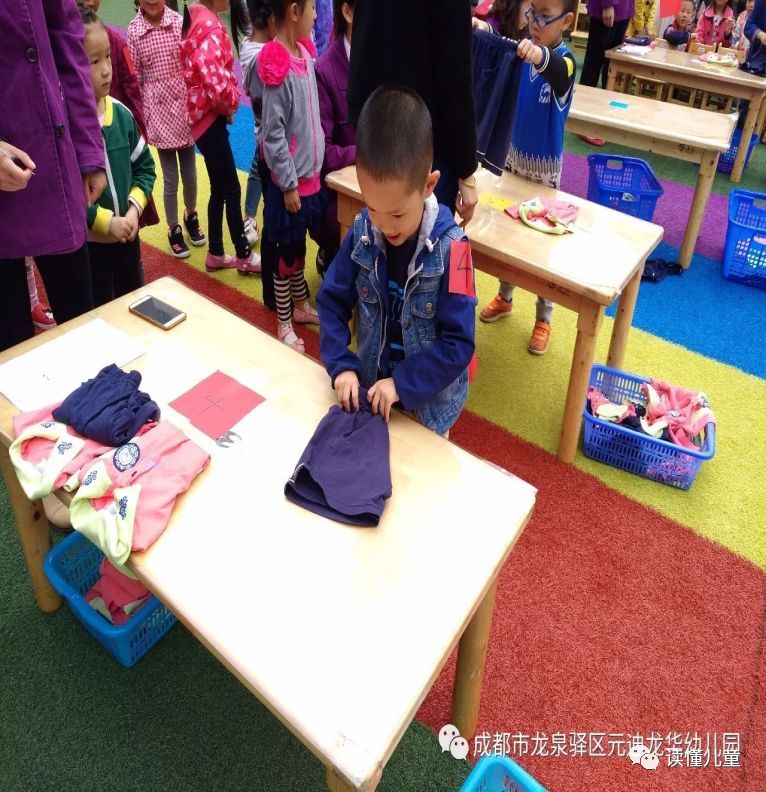

3.開展多種豐富有趣的自理活動。如,疊衣服比賽、疊被子、整理書包比賽等。

(*注:本文圖片均來自成都市龍泉驛區大面街道元迪龍華幼兒園,未經允許,嚴禁盜用,違者必究。)

非常感謝尹莉老師分享。從老師的分享中我們能看得出來,生活自理能力是孩子一項非常重要的能力,這一能力的養成有助于孩子責任心,計劃性,自信心等建立。所以,在學齡前階段就要幫助孩子準備好。我們不能等著孩子準備好之后才開始培養習慣,而是需要在日常生活中慢慢融入這些習慣的建立過程。事實上,沒有環境的支持,永遠不會有“孩子準備好”的那一刻。

安老師:

(微信同號)