端午節(jié),傳承中華五千年的文明史,從紀(jì)念屈

今天是中國(guó)四大傳統(tǒng)節(jié)日(春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié))之一的端午節(jié),端午節(jié),又稱端陽節(jié)、龍舟節(jié)、重五節(jié)、詩人節(jié)、天中節(jié)等,是中國(guó)民間最盛行的民俗大節(jié)之一,也是個(gè)集拜神祭祖、祈福辟邪、歡慶娛樂和游樂飲食為一體的民俗大節(jié)。端午節(jié)的起源涵蓋了華夏古老的原始信仰、星象文化、祭祀文化及天象、歷法等人文與自然文化等多方面的內(nèi)容,蘊(yùn)含著深邃豐厚的華夏文化內(nèi)涵,同時(shí)在傳承發(fā)展中又融合了多種民俗為一體的傳統(tǒng)節(jié)日。端午節(jié)是中華民族自古以來的傳統(tǒng)習(xí)慣,也是世界漢字文化圈的傳統(tǒng)文化節(jié)日,端午節(jié)還是中國(guó)首個(gè)入選世界非遺的節(jié)日。

華夏大地古老節(jié)日大多形成于古人擇吉日祭祀,以謝天地神靈、祖先恩德的活動(dòng)。中華五千年的文明史凸顯了華夏民族的注重倫理、愛憎分明、崇尚英雄、愛國(guó)愛民、固本思源等人文精神,于是先人們把自己愛和恨的情感融入到了一些傳統(tǒng)的節(jié)日中,也由于某些歷史人物碰巧與該日有關(guān)聯(lián),于是便產(chǎn)生了“紀(jì)念日說”,端午節(jié)的起源就有了紀(jì)念屈原說、紀(jì)念伍子胥說、紀(jì)念曹娥說、紀(jì)念介子推說等說法,但流傳最廣、影響最大的還是紀(jì)念屈原說。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期楚國(guó)的愛國(guó)詩人屈原就是在五月初五跳汨羅江自盡,后人亦將端午節(jié)作為紀(jì)念屈原的節(jié)日來緬懷屈原的愛國(guó)情懷。因此今天我們將目光轉(zhuǎn)到湖北宜昌秭歸的“屈原故里”。

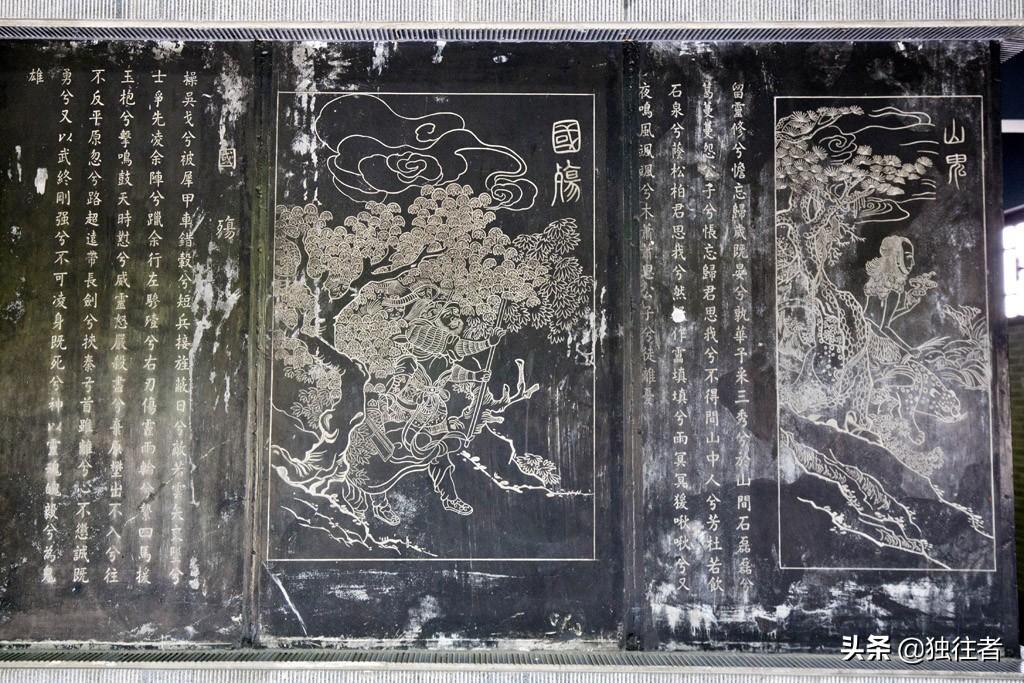

屈原(公元前339年—公元前278年),名平,字原,戰(zhàn)國(guó)末期楚國(guó)丹陽(今湖北宜昌秭歸)人,是春秋時(shí)期楚懷王的大臣。在當(dāng)時(shí)戰(zhàn)亂紛爭(zhēng)的年代,屈原倡導(dǎo)舉賢授能,富國(guó)強(qiáng)兵,為抗強(qiáng)敵,他力主聯(lián)齊抗秦,遭到既得利益的貴族階層的強(qiáng)烈反對(duì),屈原遭讒免職,被趕出都城,流放到沅、湘流域(今湖南省)。在流放期間,寫下了憂國(guó)憂民的《離騷》、《天問》、《九歌》等詩篇。公元前278年,秦軍攻破楚國(guó)京都,屈原眼看自己的祖國(guó)被侵略,悲痛欲絕,但始終不忍舍棄自己的祖國(guó),于五月初五,在寫下了絕筆作《懷沙》之后,抱石投汨羅江自盡,以身殉國(guó),屈原以自己的生命譜寫了一曲壯麗的愛國(guó)主義樂章。

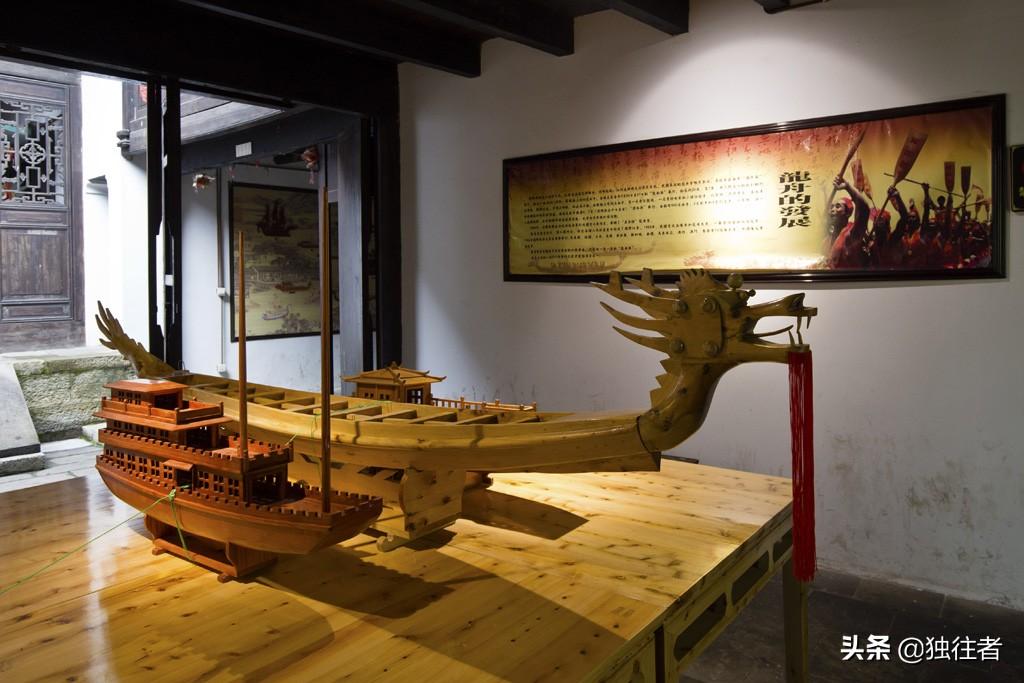

屈原投江后,當(dāng)?shù)匕傩章動(dòng)嶑R上劃船沿江引舟競(jìng)渡前去打撈,沿水招魂,救撈,但卻再也沒有撈到屈原的尸體。人們感懷屈原的愛國(guó)情操,為寄托哀思,每到五月初五人們就蕩舟在江河之上,并逐漸發(fā)展成為龍舟競(jìng)賽。善良的百姓們又怕江河里的魚損傷屈原的身體,就紛紛從家里拿來米團(tuán)投入江中,以免魚蝦蠶食他的身體,使屈原有個(gè)安身之處,也就有了端午節(jié)吃粽子的習(xí)俗。后人通過賽龍舟、吃粽子告慰屈原忠靈,世代相傳,綿延至今,已有兩千多年了。

文化底蘊(yùn)深厚的華夏大地在端午節(jié)的傳承發(fā)展中賦予了很多文化內(nèi)涵。人們?yōu)榧o(jì)念屈原,將屈原投江的那一天剛好是端午節(jié),于是把這一民俗大節(jié)的意義就漸漸讓位于對(duì)屈原的悼念,這也是一些地方將端午節(jié)稱為“詩人節(jié)”的緣由。不僅僅是因?yàn)樗谠姼枭系乃囆g(shù)造詣,更是因?yàn)樗麄ゴ蟮膼蹏?guó)情懷。

盡管中國(guó)的端午節(jié)在各地還有許多別稱,但人們過節(jié)的習(xí)俗卻大同小異。過節(jié)的主要內(nèi)容有:賽龍舟、熏艾草、掛菖蒲、佩香囊、蕩秋千、飲黃酒、吃粽子、女兒回娘家、給小孩涂雄黃等,這些習(xí)俗至今流傳于中國(guó)各地及世界各國(guó)的漢文化圈中。