龍背山森林公園+無錫拈花灣+渤公島生態園

景點一:龍背山森林公園

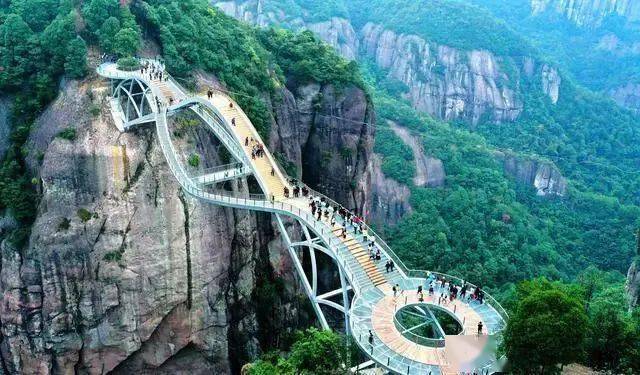

龍背山森林公園位于宜興城區南側,占地550公頃,園內丘陵起伏,植被茂密。公園于2000年著手建設,已投入資金3億元,各項基礎設施已經到位。文峰塔、歷史名人館、科教名人館、藝術名人館等一大批景點已建成開放。園內上萬平方米草坪綠意盎然;桂花園、杜鵑園、薔薇園鑲嵌于青松翠竹間,而巖碧飛瀑,硯池碧波和茂林修竹,常使游客流連忘返。龍背山森林公園是滬、寧、杭地區最大的城區生態公園,每年接待國內外游客50余萬人次。

名稱由來

由來一

龍背山森林公園地處宜興人民路最南端,是一個融陽羨迷人山水風光和人文景觀于一體的綜合性生態休閑娛樂公園。龍背山名字的來歷有兩種說法,一說龍背山原名紅蕩山,是銅官山向東連綿起伏的筱嶺山、龍潭山、滄浦山、梅嶺山等蜿蜒至東氿之濱十多個小山丘的總稱,它猶如一條長長的青龍臥伏在陽羨古城南郊,故稱“龍背山”。

由來二

另有一說是相傳在晉朝,宜興出了一條蛟龍,經常發蛟水禍害百姓,其時,南山出了一只白額猛虎,也常傷人;加上一名惡少周處危害鄉鄰,宜興人稱之為三害。有一年這條蛟龍發了一次特大的蛟(宜興人稱山洪暴發為發蛟),大水一直淹到銅官山腳下,洪水退后,留下兩個大水塘,各有三畝地左右大,久旱不涸,終年不竭,據傳是蛟龍的兩只前爪抓出來的。后來,蛟龍和猛虎被周處斬殺了,但這一帶蜿蜒起伏的山岡形似蛟龍伏著的背脊,故稱“龍背山”。

景點二:拈花灣

靈山小鎮·拈花灣,是靈山集團歷時5年,繼梵宮之后又一精品力作。坐落在無錫馬山國家風景名勝區的山水之間,這里秀美,環境優越。而拈花灣靠山面湖,更與靈山大佛依山為鄰,可以說是得盡天地人文靈氣。

拈花灣的命名,一方面源于靈山會上佛祖拈花而迦葉微笑的經典故事,同時也緣于它所在的地塊形似五葉蓮花的神奇山水。小鎮整體建筑風格與日本奈良非常相似,又融入了中國江南小鎮特有的水系,打造出了一種獨有的建筑風格,使得整個小鎮沉浸在美輪美奐的意境中。

靈山小鎮拈花灣打造的是一個自然、人文、生活方式相融合的旅游度假目的地,追求一種身、心、靈獨特體驗的人文關懷,讓人們體驗無處不在的禪意生活,從而開創“心靈度假”的休閑旅游新模式。

主要景點

半山銜日(拈花湖)

半山銜日,落帆影于巖中。這里天宇澄明,白云悠悠,天光云影倒映在清澈的湖水里,清風徐徐,禪意盡現。給遠離城市喧囂與嘈雜的人提供了一處絕好的休閑場所。

香月花街

香月花街是拈花灣的禪意主題街,是拈花灣休閑度假生活的核心區域,是欣賞和體驗拈花灣禪意生活的絕佳去處,被稱為“禪意生活的縮影和絕佳體驗地”。

行走其中,木制的唐風建筑與橋梁,讓清雅禪意撲面而來,街道兩旁所有的建筑、景觀都像是會呼吸般的渾然天成,使人感到如同進入一個充滿禪意的世界中。

拈花塔

拈花塔是唐風木結構樓閣式五重塔。四方五層,由須彌座臺基、塔身、塔剎三部分組成,直棱窗欞、重唇板瓦、轉角斗拱、蜀柱斗子等讓拈花塔古樸典雅;出檐深遠,不可攀登。寶塔高27.98米,有東南西北四門,塔身高21.28米,塔剎高6.7米,由覆缽、仰蓮、相輪、華蓋、三花蕉葉、寶珠、剎鏈、風鐸等組成,黃銅鑄就,外貼金箔。拈花塔是拈花灣小鎮主街區——香月花街的最高點,古樸莊重之中融合了傳統和禪意。

妙音臺

靈山小鎮·拈花灣的戲臺。臺口立柱楹聯“慧眼見一切,妙音滿十方。”上場門和下場門的“來兮”、“歸去”,亦是富有濃濃禪意,將戲臺小天地、天地大戲臺的傳統戲劇文化與禪文化巧妙融合在一起,使人感慨,耐人回味。

百花堂&拈花堂

重檐歇山頂,廣五(七)間、深三間(拈花堂下檐正面出抱廈),斗拱上下檐均為五鋪作單抄單下昂。平座欄桿用斗子蜀柱承尋杖,轉角處,橫向構件雙向出挑。柱子均有升起,外槽檐柱有側腳。梁架為平梁上施平棊,門用實踏板門施銅釘與鋪首。窗為直欞窗。大殿柱身粗壯、斗拱宏大、再加上深遠的出檐以及非洲紅花梨榫卯細鑿構筑,給人以雄健有力的感覺。

梵天花海

一色花,一味禪,拈花灣的梵天花海在時光中暈染禪意。明黃的硫華菊闡釋著美,蘊含著善,花開漫山,輕輕搖曳,時光靜好,幸福滿滿。置身其中,使人感到沒有煩惱,只有純粹的簡單、健康和快樂。

福田閣

福田閣供奉的是財神陶朱公。陶朱公范蠡是歷史上太湖流域的著名人物,因其退隱后經商有道,千百年來被人們奉為“商圣”,亦為著名的文財神。傳說當年范蠡攜西施泛舟五湖, 曾遁居此地,拈花灣之南的“伴奴灣”因此而得名。“福田閣”本供參拜祈福之用,單跨懸山頂建筑形式,平面面寬2.5米,進深3米,柱高3.2米,柱頭斗拱采用四鋪作雙抄不出昂前后乳袱相連,上設叉手托檁。木構精雕細琢加之建筑體量較小使財神廟整體顯得較為精致。

禪樂館

禪樂館是拈花灣獨具魅力的禪趣游樂場所。由“迦葉之鏡”“心心相印”“無我無相”“點亮心燈”和“鏡花水月”等組成。每間小館都是根據禪境創意出來的禪趣空間、互動活動和游戲體驗。當您身處其中,都可以體驗輕松、愉悅、開心的禪悅,獲得蘊含禪意的人生感悟和收獲,寄托美好祝福。

景點三:渤公島

渤公島又稱渤公島生態公園,位于環湖路大渲橋南側與黿頭渚公園接壤處,是無錫市最大的人工島嶼,綠化面積約40公頃,是蠡湖36公里環湖觀光帶的其中主題公園之一。渤公島是為紀念治水先賢張渤而取名,是一座集調水、自然、生態、人文為一體的生態島。

渤公島原來是一條長1700米的堤壩(犢山大壩),扼蠡湖西部匯入太湖的出口,南端過犢山橋就是深入兩湖之間的無錫最著名的風景區——黿頭渚公園,在渤公島各處都可清晰地望見鹿頂山;北端過渤公橋接梁湖路,過大渲橋可達無錫另一處著名景區——梅園。堤上建有包括四座節制閘的梅梁湖泵站,是太湖、蠡湖和梁溪河的多向調水工程。堤內自1950年代后陸續開辟了3000多畝魚塘。

2004年,無錫市結合退漁還湖工程,在原犢山大壩東側開始圍筑總面積37公頃的這座生態公園,到2006年5月1日建成開放。